A pele como metáfora no texto de Gulag de Varlám Chalámov

Analisando-se as muitas obras que tratam de campos de concentração e campos de extermínio, podemos verificar dois tipos de textos. Os primeiros são textos escritos logo depois da libertação. Neles, o que foi vivido é remetido em tempo presente, ou seja, como que se desenrola pela segunda vez diante dos olhos do leitor. É nesta categoria que se encaixam os “Contos de Kolimá”, de Varlám Chalámov, “A Vertigem na Política das Depurações”, de Evguênia Guinzburg, “Um dia na vida de Ivan Deníssovitch”, de Aleksandr Soljenítsin, “É isto um homem”, de Primo Levi, e outros. Nos textos do segundo tipo, a experiência do campo é distanciada (“Arquipélago Gulag”, de Aleksandr Soljenítsin, “Ensaios sobre o mundo do crime”, de Varlám Chalámov, “A trégua”, de Primo Levi etc.).

Em “Contos de Kolimá”, Varlám Chalámov usa o motivo - característico nos textos da primeira categoria - da predominância da fisiologia sobre o intelecto e o espírito. O psíquico depende completamente da situação do corpo: “Há muito dei minha palavra de que se me batessem, seria esse o final da minha vida. Bato no chefe e me executam. Ah, eu era um menininho ingênuo. Quando enfraqueci, enfraqueceu também minha liberdade, minha razão. Convenci-me a suportar com facilidade e não encontrei em mim forças espirituais para o golpe de resposta, para o suicídio, para o protesto. Fui o mais comum caquético e vivi segundo as leis de psiquê dos caquéticos”, escreveu Chalámov em “Dois Encontros”, que compõe “A ressurreição do Lariço”, quinto volume dos “Contos de Kolimá”.

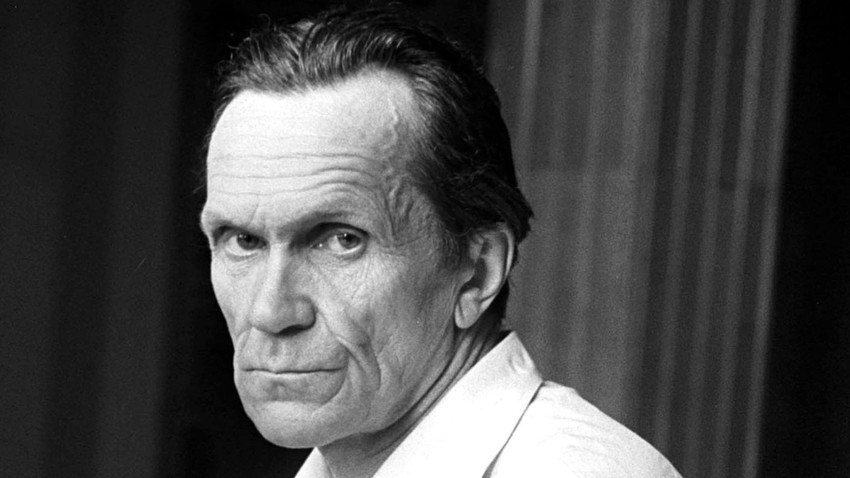

A extensão da realidade, estreitada até o limite, é dada pela percepção: no campo da visão do leitor recai apenas o que é visível, audível, palpável. Isto é condicionado pelo fato de que no texto da primeira categoria apenas a fisiologia garantir a autenticidade do vivido. O corpo do confinado ao campo é o único documento confiável que atesta não apenas a personalidade das testemunhas, mas também seu direito de ser assim (em Kolimá, a personalidade é a mão do preso, as impressões digitais de seus dez dedos. Por isso os agentes não levavam ao campo os fugitivos mortos e se limitavam a cortar ambas suas mãos. Vide o conto “Galina Pávlovna Zibalova”, no segundo tomo dos “Contos de Kolimá”). É justamente no corpo do caquético, em seu rosto e pele que se registra o testemunho sobre Kolimá. “Em cada rosto, Kolimá escreveu suas palavras, deixou suas pegadas, talhou vincos excessivos, deixou para sempre nódoas de necrose por congelamento, estigma irremovível, marca indelével!”, escreve no segundo volume de Kolimá. “Os vincos escreveram no rosto de Cristo sua última sentença”, prossegue.

Capa do último volume da série "Contos de Kolimá", que saiu pela editora 34.

Editora 34O corpo do confinado ao campo encontra-se à beira da imaterialidade, da falta de vida. O corpo do confinado é a quantidade mínima de matéria viva computada em quilogramas e gramas. “Minha altura é cento e oitenta centímetros, meu peso normal, oitenta quilos. O peso dos ossos é de quarenta e dois por cento do peso geral, ou seja, trinta e dois quilos. Nesta noite no campo restaram-me dezesseis quilos, exatamente um “pud” [unidade da Rússia Imperial equivalente a 16,38 quilos] de tudo: pele, carne, entranhas e cérebro”, escreve no primeiro volume de Kolimá.

O corpo-documento é um corpo despojado da maior parte dos atributos corpóreos (veja sobre o assunto o conto “Noites atenienses” no volume 2 de Kolimá) e que praticamente completou a cadeia de perdas pelas quais passa um prisioneiro do campo. Durante sua breve existência, o preso precisa se separar de tudo que faz dele uma individualidade: objetos, dinheiro, não raro o nome, que é trocado por um número. Ele perde a memória do passado, os que são próximos a ele o renegam. O corpo se torna seu único patrimônio. Mas o fundamento do ser em concentração está no fato de que também a carne se transforma em objeto impessoal, do qual paulatinamente são despojados os gramas, por vezes também os órgãos, sobre o que trata o desfecho do conto “Próteses”. Confinado em cela separada, o preso deve dar seus pertences, entre eles, suas próteses. Um dá as muletas, o outro, a cinta, um terceiro, o olho de vidro, um quarto, o aparelho auditivo. O chefe da prisão resume: “Quer dizer que aquele deu o braço, aquele, a perna, aquele, o ouvido, aquele, a coluna, e este, o olho. Vamos juntar todas as partes do corpo. E você? – Ele atentamente me mediu, nu. – Você vai dar o que? A alma? – Não, - disse eu. – A alma eu não dou”, lê-se em “Próteses”, no primeiro volume da coleção.

A alma, que surge aqui como um órgão complementar do corpo, passível de ser retirado, é, claramente, a instância máxima no limiar entre o vivo e o não vivo – o único portador da palavra legítima. Por isso, o preso também se recusa a deixá-la. A alma surge apenas em um corpo depreciado devido ao esgotamento ou amputação; apenas um corpo desses ganha status de testemunha, de documento, ou seja, ele mesmo é um texto. No conto “Texto fúnebre”, no primeiro volume de Kolimá, os prisioneiros do campo, reunindo-se na noite de Natal, contam seus desejos secretos: “Eu... gostaria de ser um toco, um toco humano, sabe, sem braços, sem pernas – então eu encontraria em mim forças para cuspir na fuça deles, por tudo o que eles fazem com a gente”.

Mas, sendo um material débil e sujeito a destruição, o corpo testemunha não apenas a experiência no campo, mas também sua perda, a impossibilidade de transmiti-lo completamente vivo às pessoas. O texto registrado na pele tem que desaparecer, apagar-se. “O corpo jovem com a pele onde foram alisados todos os vincos, sumiram todas as rugas – tudo é compreensível, tudo está dito, tudo explicado”, diz-se sobre um letão morrendo no conto “Riabokon”, no segundo volume de Kolimá. O texto nasce de seu próprio desaparecimento; a narrativa leva a um ponto tão extremo que o sujeito ganha o direito de se manifestar, mas deixa de ser sujeito e, consequentemente, perde a possibilidade de tirar proveito desse direito. Se a testemunha sobrevive e o corpo se restabelece, então ele perde aquele texto primário que estava disponível para ele enquanto era caquético.

O conto de gulag é um texto que se apaga e se escreve novamente, ou seja, ele testemunha a perda do verdadeiro sentido dos acontecimentos. Claramente, o próprio conceito de sentido não se aplica à experiência no campo e surge só por conta da reconstrução posterior dos fatos. Na verdade, só aquilo que não se registra. Tal é o significado da frase enviada por Chalámov a Mandelstám morrendo: “O melhor é aquilo que não foi escrito, o que se compôs e desapareceu, esvaiu-se sem deixar rastro”.

A muda da velha pele do campo apresenta-se como metáfora desse status paradoxal do texto de gulag. “Eu, como a cobra, despi e lancei na neve minha velha pele”, escreve Chalámov no texto “A luva”, do sexto volume dos “Contos de Kolimá”. A escritora francesa Charlotte Delbo, autora da trilogia documental “Auschwitz e Depois”, expressa-se de maneira análoga:

“Como explicar o inexplicável? Sugere-se a comparação à cobra, que joga fora a velha pele e veste uma nova, brilhante. Tenho em mim uma nova e linda pele. A velha, fétida, com sinais dos golpes recebidos, ficou em Auschwitz. Este processo levou mais tempo que o da cobra. Com a velha pele, sumiram os rastros visíveis: pupilas imóveis, profundamente escondidas na cavidade plúmbea dos olhos, o corpo, inclinando-se para frente durante a caminhada, movimentos constrangidos pelo medo. Com a nova pele, voltaram também os gestos da vida anterior: a capacidade de usar a escova de dentes, o papel higiênico, o lenço de nariz, a faca e o garfo, comer calmamente, cumprimentar os outros ao sair do quarto, fechar a porta atrás de si, ir em frente, conversar, mais tarde, sorrir só com os lábios, e depois de mais algum tempo, sorrir tanto com os lábios, como com os olhos. Retornaram também os sentidos do paladar, do olfato, por exemplo, sentir o cheiro da chuva. Em Birkenau, a chuva cheira a excremento humano – desconheço um odor mais asqueroso. Em Birkenau, a chuva denuncia para nós o chamuscado dos crematórios e o odor dos corpos em chamas. Ficamos permeados dele.

Foi preciso alguns anos para se formar e fortalecer uma nova pele.

Despindo a pele, a cobra continua a ser ela mesma. Eu também não mudei, em um primeiro olhar. Mas apenas... como livrar-se daquilo que está escondido profundamente sob a pele – da memória e da pele da memória? Não me livrei delas. A pele da memória se enrijeceu e não dá passagem ao que está escondido sob ela. Sobre ela, sou impotente. Eu não a sinto mais.”

Nos “Contos de Kolimá”, assim como em alguns outros textos sobre os campos de concentração estalinistas e nazistas, a figura da pele ejetável e que cresce novamente serve a metáforas da inevitável desfiguração da experiência original. O texto primário é vestígio, o rascunho do futuro manuscrito gravado no texto não se mantém. “E seria possível segurar a pena com essa luva que deveria estar no formol ou no álcool do museu, mas está no gelo anônimo?”. O testemunho é escrito por uma mão que se restabelece, renova-se, mas, com isso, perde-se a autenticidade do documento e, com ela, o direito de escrever. “E teria a pele que cresceu, a nova pele, os músculos esqueléticos, o direito de escrever? E se ela escrever, seriam as mesmas palavras que traçaria aquela luva de Kolimá - a luva de uma pessoa trabalhadeira, da palma calosa, aberta em sangue com um pé de cabra, com os dedos arqueados pelo cabo da pá? Aqueles dedos não podem se endireitar para pegar a pena e escrever sobre si”, escreve Chalámov em “A luva”. Todas as versões seguintes são apenas cópias do texto original perdido. Dessa maneira, chega ao leitor o inefável, o inenarrável.

A incongruência da versão final quanto ao texto original, auxiliar, está ligada não apenas com a metamorfose do corpo, mas também com a mudança da língua. Apresentado diante do leitor, o documento final é uma tradução não totalmente fiel da língua da gulag. O problema não está nem no fato de que esta língua é abundante de palavrões, mas que apesar de todas as suas limitações ela exaure completamente o conhecimento sobre o mundo. “Minha língua, uma língua rude de mineiro, era pobre, como eram pobres os sentimentos que ainda habitavam próximos aos ossos. Subida, distribuição de tarefas, almoço, fim do trabalho, toque de recolher, senhor chefe da prisão, permita dizer, pá, escavação, escuto, broca, picareta, frio na rua, sopa quente, pão, boia, deixe fumar - eu me virei com duas dezenas de palavras no primeiro ano”, escreve Chalámov em “Sentença”, no primeiro volume de “Contos de Kolimá”.

Todas as manifestações trazidas aqui são recortes da realidade, dos momentos da vida humana. E, pelo contrário, os objetos ou ações descritas tornam-se manifestações, fragmentos do texto de gulag. Com a “tradução”, perde-se a objetificação, a corporalidade da língua da gulag: quem sobrevive ao campo se mostra possuidor de um conhecimento obscuro que não é totalmente passível de transcrição. Esse conhecimento se forma como um tipo de fundamento para os textos mais posteriores. Claramente, a pele apresenta-se como a metáfora mais adequada a tal “estratificação” da experiência do campo. A imagem da cobra e da luva simbolizam não apenas o desaparecimento, mas também o crescimento, o nascimento de novos textos, onde o vivido se revê e se analisa de uma nova forma.

Estas imagens registram um significado à parte da pele como testemunho material, concreto da experiência no campo e de sua perda, sobre a varredura dela da memória corporal. A importância da cobertura, do invólucro leva à retirada da oposição entre profundidade e superfície. Nos “Contos de Kolimá”, esta oposição, precisamente, não existe. Cada conto é como uma janela ou plano de seu próprio tipo que se abre para o mundo da gulag e permite que o olhar do leitor contemple toda sua profundidade. Por isso, nos contos de Chalámov, apresenta-se o sinal de equidade entre superfície – a pele – e o mais recôndito – a alma. A muda da velha pela de gulag que perece mostra-se a mais expressiva metáfora da ruptura da personalidade da testemunha no “eu-sujeito” (sobrevivente do campo, para quem não existe equivalente na língua) e no “eu-testemunha” (que ganha o dom da fala, mas que gasta o conhecimento original sobre a realidade limítrofe).

Autorizamos a reprodução de todos os nossos textos sob a condição de que se publique juntamente o link ativo para o original do Russia Beyond.

Assine

a nossa newsletter!

Receba em seu e-mail as principais notícias da Rússia na newsletter: